このページはJASS5(2015)と標準示方書施工編(2017)で確認しました。[変更箇所]

フレッシュなコンクリートは-0.5〜-2℃で凍結するとされています。 コンクリートが凍結すると言っても、セメントや骨材が凍結するのではありません。 水が凍結して9%の体積膨張することによって、コンクリートの組織が脆くなるのでその後の強度増進は期待できません。 冬季のコンクリートの打込みでは凍結を防止するとともに、計画的な養生でコンクリート強度を確保することが重要になります。 1・適用期間(1981年〜2010年の平滑平年気温より計算)

日平均気温の表を見ると、12月8日に3.9℃があるので12月上旬が始まりになります。 終わりは3月18日の4.0℃がある3月20日になります。 91日間の積算温度は、最低でも998°DD(12月11日〜12月13日)で840°DDを下回る期間はありません。 2・コンクリートの品質

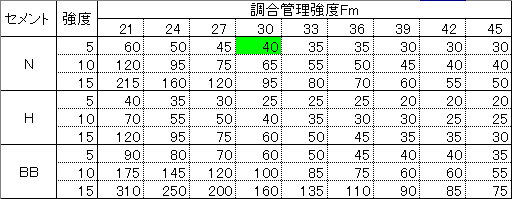

品質基準強度または耐久設計基準強度のいずれか大きい方にS値(構造体強度補正値)を足した値が調合管理強度になります。 設計基準強度Fc、耐久設計基準強度Fd、品質基準強度Fq、材齢m日における標準養生供試体強度と材齢n日における構造体コンクリート強度の差mSn、調合管理強度Fmとすると、FqはFcまたはFdの大きい方、Fm=Fq+mSnになります。 土木では、均質性・ワーカビリティー・充填性・ポンプ圧送性・凝結特性を基に、強度、耐久性、水密性、ひび割れ抵抗性を考慮してコンクリートの品質を決定します。 3・材料

一般的には普通セメントの使用が多く、早強セメントが凝結促進の点から有利です。 高炉セメントやフライアッシュセメント、AE減水剤遅延形や高性能AE減水剤などは凝結が遅いのでお勧めできません。 どうしても使用する時は初期凍害を受けないように注意してください。 気温が氷点下でも簡単な養生で凍結防止が可能な混和剤を使用する場合は、塩化物やアルカリの含有量をご確認ください。 4・調合、配合

材齢28日までの養生温度(予想日平均気温)によって強度が違ってきます。 寒中コンクリート調合強度計算シート をご利用ください。 土木では気象条件と構造物の露出状態及び断面の厚さで水セメント比が決まります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5・生コンの製造・運搬

しかし、20℃に近くなると発生する蒸気によって打込み作業が困難になることや、製造設備・製造能力の関係からむやみに高い温度にすることは不適当です。 コンクリート温度の確保は水の加熱を最優先に考え、これで足りない場合は骨材を全体的に加熱します。 荷卸し時のコンクリート温度の下限を5℃にする場合は、工事監理者の承認が必要です。 土木用のコンクリートは単位水量が少ないので、水の加熱による温度上昇は建築用より低くなります。 粉体の加熱はムラが発生しやすいのでセメントは加熱しません。 練混ぜ時の瞬結を防止するため、セメントを投入する時のミキサ内の他の材料は、40℃以下になるように投入時間や投入順序を変更することがあります。

配管内の混和剤は凍結しやすいので混和剤タンクに戻して保温します。 運搬中でもコンクリート温度が低下するので運搬時間を短くしてください。 JASS5(2009)によると、コンクリート温度は最初の30分間が外気温との差の30%、その後は30分間に外気温との差の15%低下します。 (練混ぜ時のコンクリート温度が15℃で外気温が0℃の場合、30分後に15-(15-0)×0.3=10.5℃、さらに30分後は10.5-(10.5-0)×0.15=8.9℃になります) 冬期間は道路の積雪や凍結によって交通事情が悪化します。 できるだけ現場に近い生コン工場を選ぶことが賢明です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6・コンクリートの打込み

凍結した地盤上の支保工は融解で不等沈下や転倒を引き起こすので禁止されています。 コンクリート表面からの水分蒸発は気化熱で冷却を促進するので、打込み後は露出面を外気から保護してください。 7・初期養生 暖められた空気の上昇によって下部から冷気が浸入するので施工階の下の階にもヒーターを設置するなど、全体が均一な温度になるようにしてください。 寒冷な環境では加熱された空気の湿度は低いので、コンクリートの水分蒸発に注意してください。 主要部材を断熱養生で強度補正値を抑制した時や管理材齢を延長した時は、断面の薄い部材で初期凍結を防止できるように加熱養生を併用するとよいでしょう。 8・保温養生

その場合でも養生覆いで風を防ぐとコンクリート温度の低下防止に有効です。 保温養生は加熱養生が一般的な方法です。 加熱養生終了時は、急激な乾燥と冷却を防いでください。 コンクリート内部と表面の温度差によってひび割れが発生したり、外気温とコンクリート表面の温度差から水分が急激に蒸発しまうため、型枠の取外し時期の検討やコンクリートの露出面をシートで覆うなどの対策が必要です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

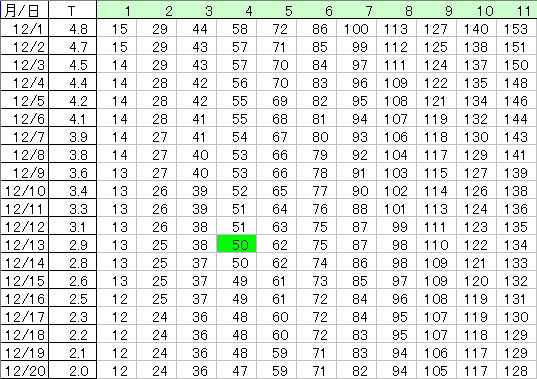

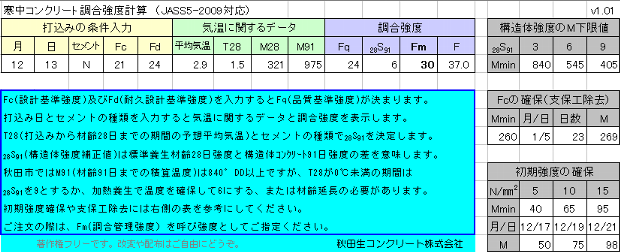

建築では材齢28日までの予想平均気温から構造体強度補正値mSnを計算します。 また、型枠の取り外しや支保工除去の日程を検討する必要があります。 設計基準強度Fcが21N/mm2、耐久設計基準強度Fdが24N/mm2、スランプ18cm、粗骨材の最大寸法20mmで普通セメントのコンクリートの配合設計を示します。 品質基準強度Fqは設計基準強度Fcと耐久設計基準強度Fdの大きい方ですので、Fqは24N/mm2になります。 このコンクリートを12月13日に打込む場合、調合強度と型枠の取り外し及び支保工の除去の日を決定してみます。 最初にここをクリックして寒中コンクリート調合強度計算シートをダウンロードしてください。 T28のシートにコンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温(℃)のデータがあります。 12/13の予想平均気温は1.6℃です。  普通ポルトランドセメントの場合、予想平均気温が0℃以上8℃未満の場合は、28S91が6です。 調合管理強度FmはFq+mSnですので、24+6=30です。 この強度で生コン工場に注文すれば、30-18-20-Nの生コンを出荷します。 次に初期養生打ち切りと型枠取り外しの日を決定します。 凍結防止の5.0N/mm2の圧縮強度を確保するまでの積算温度は、次の表のとおりです。  調合管理強度30と圧縮強度5の交点の積算温度は40です。 12/13から短期材齢の積算温度は、Mのシートで確認できます。  4日後の積算温度が50(積算温度は40以上が必要)になっています。 つまり、12/17には5.0N/mm2の圧縮強度を確保できます。 同様に6日後の12/19には10.0N/mm2の圧縮強度を確保するのに必要な積算温度65以上の75になります。 積算温度は予想平均気温で養生された場合の理論値です。 初期養生の打ち切りや型枠取外しは、供試体の圧縮強度で確認してください。 支保工の取り外しは、設計基準強度Fcが21、調合管理強度Fmが30、セメントがNの交点から積算温度が260以上が必要です。  Mのシートで12/13の翌日からの積算温度(予想平均気温+10℃)を足した値で260以上になる日は、22日目にあたる1/4の260です。 つまり、1/5に圧縮強度試験でFc=21以上の値を確認して、支保工を除去します。 これを自動的に計算するのが、「寒中コンクリート調合強度計算シート」です。  ご覧のように、打込み条件を入力すると今までの計算を自動的に処理してくれます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Date:2017-12-27 Title:寒中コンクリート File:WinterConcrete |